浙江低收入农户分布、原因及增收途径研究

发布时间:2018-08-27 11:05

来源:浙江省统计局

来源:

访问次数:

【 字体大小: 大 中 小 】

打印内容提要:当前中国“三农”的核心问题是农民增收问题。解决农民增收问题,不仅要着眼于一般农户,更要关心低收入农户的增收。本课题利用第二次农业普查数据资料,结合农村住户抽样调查资料,采取定量分析和定性分析相结合的方法,对浙江低收入农户的地理分布、行业分布及生产、生活特征等进行全面描述,同时从不同侧面分析了低收入农户形成的原因以及制约低收入农户脱贫的因素,在此基础上探讨低收入农户的增收途径,提出了切实可行的对策建议。

研究表明:1、从第一次农业普查以来的十年间,在浙江农村居民收入较快增长的同时,低收入人口数量不断减少,低收入家庭比重由1996年的35.5%下降到2006年的9.6%,但低收入农户在全省的地区分布差异较大,区域集中度较高。2、与其他农户相比,低收入农户以农为主,农业收入比重高,但农业经营规模狭小,生活消费支出比重高,衣食消费基本维持温饱,发展型、享受型消费支出很少,居住及其他生活消费均处较低水平。3、低收入农户的形成,是一系列自然和社会经济现象共同作用的结果,具体包括区位、从业、素质和资本等因素。4、目前低收入农户脱贫还存在诸多障碍,如总体经济增长对低收入农户的增收作用逐渐弱化,低收入农户自身发展能力弱、对外部依赖性过强,市场化背景下的利益格局导致低收入农户处于不利地位等等。5、新时期扶贫工作必须要有新的思路:要立足提高低收入农户自身发展能力,着力于扶贫开发方式的转变;立足经济市场化的现实,着力于收入分配政策的调整;立足建设和谐社会的要求,着力于扶贫工作的深度和广度。

关键词: 低收入农户 分布 成因 增收途径

一、综 述

当前中国“三农”的核心问题是农民增收问题。解决农民增收问题,不仅要着眼于一般农户,更要关心低收入农户。改革开放以来,浙江农村经济快速发展,农村居民生活不断跃上新台阶,早在80年代初期,大多数农户就解决了温饱问题,90年代中期又提前跨入了总体小康的门槛。但不容忽视的是,在总体收入增加的同时,农村内部的收入差距呈不断扩大趋势,衡量收入差距的基尼系数从80年代初期的0.2上升到2006年的0.36。随着农村贫富差距的日益扩大,在大多数农户生活宽裕的同时,部分农户生活仍较困难,高收入阶层生活的现代化和低收入阶层生活的相对贫困化,不仅延缓了农村全面小康的进程,而且也是引发社会矛盾、导致社会不安定的重要因素,因此,高度关注并重点解决农村低收入农户的增收问题,对农村居民总体收入水平的提高和保持社会稳定都具有理论和现实意义。

(一)低收入的含义

低收入是一种相对的、狭义的贫困,衡量标准主要依据个人的收入或消费水平,低收入的相对性是指个人、家庭的收入或消费相对于全社会处于贫困状态。通常将低于某一收入或消费水平的人群称为低收入人群。因此,相对贫困标准是动态的,相对贫困现象也将长期存在。而绝对贫困是指在一定的社会生产方式下,不能满足最基本的生存需要,生命的延续受到威胁,这主要是从满足人的生理需要意义上讲的,缺乏维持生理需要的最低生活标准就是贫困。1990年,世界银行为了比较各国的贫困状况,对各国的国家贫困标准进行了研究,提出了“1 美元1 天”贫困标准,被各国广泛接受,2000年,这一标准被联合国千年发展目标采用。绝对贫困现象将会随着经济和社会的发展而逐步消失;广义的贫困除了经济因素,还包括社会的、文化的、环境的等生存条件因素。

(二)全国农村低收入农户标准

我国政府十分重视低收入农户的研究,并把它作为扶贫工作的重要组成部分。上个世纪80年代中期开始,国家统计局通过全国6.8万户农村住户抽样调查资料计算农村贫困标准,推算全国和分省农村贫困人口数量,反映农村贫困人口的特征及分布情况。从90年代中期开始,国务院扶贫办和国家统计局在全国592个国家扶贫开发工作重点县开展贫困监测抽样调查和其他专项贫困监测调查,并根据世界银行推荐的方法测定贫困标准及贫困分布情况,搜集的资料除了农户的收入和消费信息外,还更多地反映社区基础设施、儿童入学以及劳动力流动方面的信息,监测调查结束后,职能部门和有关科研机构对结果进行评估和分析研究,在《中国农村贫困监测报告》中发布,研究结果主要用以评估我国宏观社会经济发展和国家扶贫开发政策与项目对贫困地区和贫困人口的影响和作用。

在对低收入农户研究的基础上,我国每年确定扶贫标准,2007年之前有两个扶贫标准,一个是“绝对贫困”标准,另一个是“低收入标准”。年人均收入低于“绝对贫困”标准线的人群被称为“绝对贫困人口”,高于“绝对贫困”标准而低于“低收入标准”线的人群则被划为“低收入群体”。绝对贫困人口是扶贫开发工作的首要对象,国家首先要解决这些人的温饱问题,对于低收入群体的支持力度,则根据具体情况而定。根据物价变动和我国财力情况,扶贫标准是动态变化的(见表1),如1985国家统计局测定的农村贫困人口的扶持标准 206 元,1990 年300 元, 1999 年为 625 元, 2005年调整为683元。农村低收入人口的扶持标准2000年865元,2005年为944元,2006年调整为958元,2007年又提高到1067元。2009年全国两会上,温家宝总理在政府工作报告中明确提出,我国“将实行新的扶贫标准,对农村低收入人口全面实施扶贫政策,新标准提高到人均1196元,扶贫对象覆盖4007万人”。 2009年起实施人均纯收入1196元的新扶贫标准的同时,还取消了将农村绝对贫困人口和低收入人口区别对待的政策,原先对绝对贫困人口实行的扶持政策,低收入人口也全部享受,这标志着我国扶贫开发进入一个新阶段。

表1 中国历年贫困标准和低收入标准(单位:元/人)

年份 | 贫困标准 | 年份 | 贫困标准 | 低收入标准 |

1984 | 200 | 1998 | 635 |

|

1985 | 206 | 1999 | 625 |

|

1986 | 213 | 2000 | 625 | 865 |

1987 | 227 | 2001 | 630 | 872 |

1988 | 236 | 2002 | 627 | 869 |

1989 | 259 | 2003 | 637 | 882 |

1990 | 300 | 2004 | 668 | 924 |

1992 | 317 | 2005 | 683 | 944 |

1994 | 440 | 2006 | 683 | 958 |

1995 | 530 | 2007 |

| 1067 |

1997 | 640 | 2009 | 1196 | 1196 |

资料来源:根据国家统计局、国务院扶贫办等有关资料搜集整理

(三)我省农村低收入农户的确定

我省经济发展水平走在全国前列,从上世纪80年代中期开始农村居民收入一直位居全国各省区第一,对农村低收入农户的扶持标准高于全国平均水平,扶持力度也较大。进入新世纪以来,我省农村的低收入标准大体定位在全国平均水平上。2003年中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于实施“欠发达乡镇奔小康工程”的通知(浙委办[2003]14号),确定人均纯收入1500元为农村低收入标准,并提出了欠发达乡镇农民人均纯收入的年增长幅度高于全省平均水平、2007年80%以上的欠发达乡镇农民人均纯收入超过当年全国平均水平、年人均纯收入1000元以下人口占所在乡镇人口的比率低于3%的目标。2008年,浙江省政府发布《低收入群众增收行动计划2008—2012年)》。与前一轮扶贫不同的是,本轮低收入农户增收计划以人均纯收入2500元以下的农户为帮扶对象,以“低收入农户集中村”为基础平台,以县级政府为责任主体。低收入农户增收目标是,到2012年,70%以上低收入农户(“低保”农户除外)人均纯收入超过4000元(2007年全国平均水平)。

因此,“低收入”不仅有经济学的含义,也蕴含政策性的成分。低收入标准是随着农村扶贫的深入推进和最低生活保障覆盖范围的拓展而提高的、同时也考虑了政府财力的许可。根据上述情况,我们将2006年人均纯收入2500元以下的农村居民确定为低收入农户,同时将其中的人均纯收入1500元以下的农户定义为贫困户。这一标准大大高于全国平均水平,不仅体现了我省经济社会的发展水平,也体现了我省扶贫工作走在全国前列和与国际接轨的要求。本研究涉及的资料主要来源于第二次农业普查中的“行政村普查表”、“行政村普查补充表”和“住户普查表(住户基本情况、农业生产经营情况、住户普查长表)”,以及浙江农村住户抽样调查资料。

二、现阶段低收入农户的分布及特征

从1996年全国第一次农业普查到2006年第二次农业普查的10年间,是我省农村经济发展较快的时期之一。根据全省农村住户抽样调查,农村居民人均纯收入由3463元增加到7335元,增加3872元,增长1.12倍,平均每年增长7.8%,扣除价格因素,年均实际增长6.8%。在总体收入较快增长的同时,多数家庭收入均有明显的提高,低收入人口数量不断减少,人均纯收入2500元以下的家庭比重由1996年的35.5%下降到2006年的9.6%,其中人均纯收入1500元以下的家庭由10.7%下降到3.6%。在这样一种收入格局下,2006年低收入农户的分布及生产和生活呈现以下特征。

(一)低收入农户的地理分布

1、地区分布差异较大

根据第二次农业普查资料,2006年我省农村低收入人口167万户、441万人,其中贫困人口55万户、120万人[①]。从低收入农户的地区分布看,主要集中在金华、台州、温州、丽水和衢州市,五市农村人口比重不到50%,但低收入农户却占全省农村的74.8%,其中贫困人口比重占全省的84.1%。低收入人口比重较低的分别为嘉兴市(2.0%)、湖州市(5.6%)、杭州市(6.5%)和舟山市(9.4%),比重均为10%以下(见表2)。

表2 2006年全省低收入人口地区分布[②] (单位:万人、%)

地区名称 | 低收入农户人口(万人) | 低收入农户人口比重(%) | ||

| 贫困户人口 |

| 贫困户人口比重 | |

全省合计 | 441.15 | 119.72 | 100.0 | 100.0 |

杭州市 | 23.84 | 5.26 | 6.5 | 1.4 |

宁波市 | 35.29 | 5.12 | 11.0 | 1.6 |

温州市 | 69.51 | 22.07 | 16.3 | 5.2 |

嘉兴市 | 4.73 | 0.03 | 2.0 | 0.0 |

湖州市 | 10.68 | 3.26 | 5.6 | 1.7 |

绍兴市 | 31.79 | 3.74 | 10.7 | 1.3 |

金华市 | 75.32 | 24.41 | 25.1 | 8.1 |

衢州市 | 47.91 | 13.11 | 26.0 | 7.1 |

舟山市 | 4.89 | 1.63 | 9.4 | 3.1 |

台州市 | 79.89 | 24.55 | 21.4 | 6.6 |

丽水市 | 57.30 | 16.53 | 39.2 | 11.3 |

2、区域集中度较高

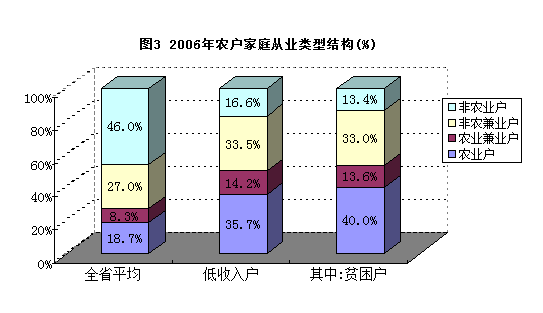

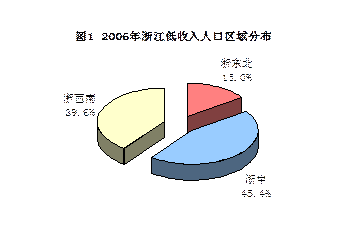

从区域分布看[③],2006年全省低收入人口中,15.0%分布在浙东北地区,45.4%分布在浙江中部地区,39.6%分布在浙西南地区,因此浙江中部和西南部地区是低收入人口的主要分布区域(见图1)。

浙东北地区以平原为主,地域面积不大,人口密度高,是长江三角洲的核心区块,地理环境较为优越,受大城市辐射力强,区域内农民收入水平较高,2006年人均纯收入万元以上的人口比重达25.4%,低收入人口比重为5.8%,区域内多数县(市)的低收入人口比重不到10%(见图2);浙中地区以丘陵为主,农村工业和商贸较为发达,2006年人均纯收入万元以上的高收入人口比重为12.0%,低收入人口比重为20%,其中8个县(市)低收入农户比重超过25%,它们分别是:磐安县(54.6%)、天台县(39.4%)、仙居县(39.3 %)、三门县(34.7%)、永康市(29.9 %)、兰溪市(29.7%)和武义县(27.3%);浙西南地区以山区为主,地域面积广,经济相对落后,2006年低收入人口比重为23.1%,其中贫困人口比重为6.8%,有11个县(市)低收入人口比重超过30%,它们分别为:庆元县(50.8%)、缙云县(48.0%)、云和县(44.0%)、龙泉市(43.0%)、景宁县(41.4%)、松阳县(40.5%)、泰顺县(37.2%)、衢州市区(34.2%)、丽水市区(33.2%)、青田县(31.1%)和永嘉县(30.6%)。浙西南也是我省经济较为活跃的地区,尤其是南部的温州地区,市场化水平高、民营经济发达,民间资金充裕,在农村低收入农户大量存在的同时,还拥有数量较大的高收入群体,2006年浙西南地区10.0%的家庭人均纯收入超万元。其中温州市区、乐清市和瑞安市人均纯收入万元以上的家庭比重分别为29.0%、24.8%和20.1%。

(二)低收入农户的行业分布

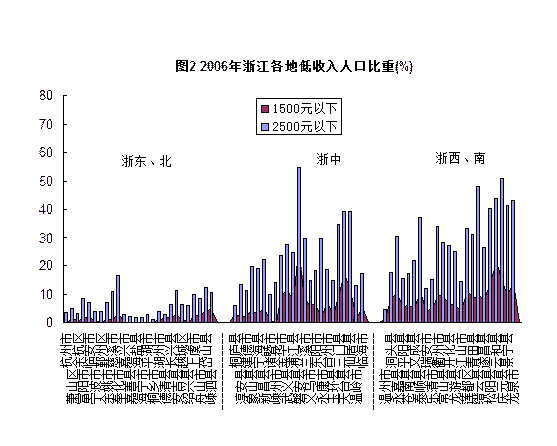

浙江农村家庭从业结构早已进入非农化时代,从2006年农村家庭从业类型看[④],纯农户比重只占18.7%,非农户家庭比重为46.0%,农业兼业户和非农兼业户比重分别为8.3%和27.0%。这是全省农村平均情况而言,低收入农户家庭却是以农为主,2006年,35.7%的低收入农户为农业户,只有16.6%的家庭为非农户,农业兼业户和非农兼业户比重分别为14.2%和33.5%。在人均纯收入1500元以下的贫困户中,农业户的比重更是高达40%,非农户比重只占13.4%(见图3)。

从劳动力从事行业结构看,低收入农户劳动力以第一产业为主,2006年末,从事第一、二、三产业的劳动力比重分别为55.7%、13.6%和30.6%。与全省农村其他从业劳动力比较,低收入农户的第一产业比重要高出22.2个百分点,而第二产业和第三产业的比重却分别低16.8和5.5个百分点。从各产业内部的行业结构看,低收入农户与其他农户从事的行业差距以种植业和制造业最为显著,低收入农户劳动力有31.6%从事种植业,比其他农户高21.9个百分点,在制造业中从业的劳动力只有9.4%,比其他农户低15.9个百分点。而在批发和零售贸易业、住宿和餐饮业和服务业等第三产业中,低收入农户从业较多,与其他农户差距不大(见表3)。

从劳动力的从业地点和在各行业的从业时间看,全省80%以上的农村劳动力均在本乡镇地域内从业,但低收入农户外出从业劳动力比重更高些,2006年,14.2%的低收入农户劳动力到县外从业,比其他户高7.3个百分点。2006年,低收入农户劳动力平均从业时间9.1个月,其中4.6个月从事农业劳动力,4.5个月从事非农劳动。

表3 2006年农村劳动力行业分布(单位:%)

| 低收入农户 | 其他农户 | |

| 其中:贫困户 | ||

1.第一产业 | 55.7 | 59.0 | 33.5 |

其中:种植业 | 52.5 | 55.3 | 30.6 |

2.第二产业 | 13.6 | 12.3 | 30.4 |

其中:制造业 | 9.4 | 8.4 | 25.3 |

建筑业 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |

3.第三产业 | 30.6 | 28.7 | 36.1 |

(1)交通运输仓储及邮电通讯业 | 1.4 | 1.5 | 3.0 |

(2)批发和零售贸易 | 4.9 | 3.3 | 5.8 |

(3)住宿和餐饮业 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |

(4)服务业 | 6.8 | 7.2 | 7.0 |

(5)其他 | 16.0 | 15.4 | 18.9 |

(三)低收入农户的生产及收入特征

2006年,全省人均纯收入2500元以下的低收入农户家庭人均纯收入1618元,其中人均纯收入1500元以下的贫困家庭人均纯收入965元,分别相当于全省平均水平的20.6%和12.3%。在这样一种收入水平下,其生产经营和收入来源与其他农户均有明显差别(见表4)。

1、低收入农户农业收入比重高,但农业经营规模狭小

低收入农户劳动力中,半数以上从事农业,但农业经营规模都很小,农业产出率低。2006年末,低收入农户户均实际经营耕地面积2.38亩,与其他农户相近,全年户均谷物产量178公斤,蔬菜产量135公斤,水果产量115公斤,肉类产量37公斤,分别只有其他农户的76.1%、51.1%、81.0%和75.5%。2006年从事家庭经营第一产业得到的收入人均537元,比其他农户低63.2%,第一产业收入占全部纯收入的33.2%,比其他农户高14.6个百分点。

表4 2006年低收入农户与其他农户收入来源比较(单位:元)

| 低收入农户 | 其他农户 | |

| 贫困户 | ||

全年纯收入 | 1618.45 | 964.67 | 7856.21 |

(一)工资性收入 | 792.91 | 498.90 | 3831.36 |

1.在非企业组织中劳动得到收入 | 40.33 | 23.44 | 424.36 |

2.在本乡地域内劳动得到收入 | 573.80 | 380.59 | 2800.09 |

3.外出从业得到收入 | 178.78 | 94.87 | 606.91 |

(二)家庭经营纯收入 | 668.24 | 351.12 | 3257.47 |

1.第一产业纯收入 | 537.27 | 307.90 | 1461.74 |

(1)农业收入 | 380.97 | 156.80 | 941.57 |

(2)林业收入 | 50.87 | 37.82 | 108.97 |

(3)牧业收入 | 106.97 | 108.90 | 293.13 |

2.二、三产业纯收入 | 130.98 | 43.23 | 1795.73 |

(1)工业收入 | 33.40 | 4.88 | 469.97 |

(2)建筑业收入 | 7.69 | 9.77 | 230.55 |

(3)交通.运输.邮电业收入 | 13.24 | 5.83 | 298.09 |

(4)批零贸易业.饮食业收入 | 23.28 | 5.05 | 375.48 |

(5)其他行业收入 | 53.37 | 17.70 | 421.63 |

(三)非经营性收入 | 157.29 | 114.65 | 767.38 |

1.财产性纯收入 | 48.45 | 30.55 | 418.69 |

(1)利息.股息.红利.租金等投资收入 | 14.28 | 12.14 | 237.02 |

(2)土地征用补偿及转包收入 | 11.49 | 7.07 | 122.79 |

(3)其他财产性收入 | 22.68 | 11.33 | 58.88 |

2.转移性纯收入 | 108.84 | 84.10 | 348.69 |

(1)受赠.赡养等亲友转移收入 | 70.18 | 44.01 | 167.07 |

(2)离退休金.养老金 | 7.76 | 6.03 | 85.10 |

(3)救济金等财政转移收入 | 30.90 | 34.05 | 96.52 |

2、低收入农户非农收入主要来源于打工收入

2006年低收入农户非农收入人均924元,占全部纯收入的57.1%,比其他农户低14.5个百分点。从非农收入结构看,家庭经营的二、三产业收入很少,人均仅131元,占非农收入的14.2%,比其他农户低17.7个百分点,其他85.8%是从事各种劳务活动获得的工资性收入。这说明低收入农户自主经营能力较弱,家庭工业、建筑业、交通运输业、批零贸易业等收入仅相当于全省平均水平的8%以下,社会报务业等其他收入略高,但也不到其他农户的20%。低收入农户的工资性收入中,来自本地企业从业收入人均574元,占72.4%,比重明显低于其他农户,外出从业收入人均179元,占22.5%,比重明显高于其他农户。

3、低收入农户转移性收入比重高,但财产性收入很少

2006年低收入农户获得的转移和财产性等非经营性收入人均157元,占全部纯收入的9.7%,与其他农户相近,但低收入农户家庭资产少,相应的财产性收入很少。2006年,低收入农户拥有的银行存款、手存现金和有价证券等金融资产余额仅2500多元,不到其他农户的三分之一,全年获得的财产性收入人均48元,占非经营性收入的30.8%,比其他农户低23.8个百分点,其中利息.股息.红利.租金等投资收入人均14元,土地征用补偿及转包收入人均14元,比重均大大低于其他农户。相比之下,低收入农户的转移性收入占非经营性收入的比重明显高于其他农户,2006年,低收入农户获得的各种转移性收入人均109元,占非经营性收入的近70%,其中来自家庭非常住人口或亲友的收入(包括城市亲友赠送、赡养费、在外人口寄带回家等)人均70元,救济金、救灾金和各种补贴等财政转移支付收入人均31元,在纯收入中占较大比重。此外,人均纯收入1500元以下的贫困户中,转移性收入比重高达8.7%,成为家庭收入的主要来源之一。

(四)低收入农户的生活消费特征

1、生活消费支出少,家庭经营费用支出多

2006年低收入农户全年总支出为人均3722元,相当于其他农户的46.1%。其中低收入农户的生活消费支出为人均2355元,占全年总支出的63.3%,比其他农户低8.5个百分点;而低收入农户的家庭经营费用支出为人均1078元,占全年总支出的29.0%,比其他农户高11.4个百分点(见表5)。说明低收入农户在首先满足生产经营需要的费用支出后,还没有更多的财力用于生活消费支出。

2、恩格尔系数偏高,衣食消费基本维持温饱

2006年低收入农户家庭的食品消费支出为人均1108元,相对于1618元的人均纯收入显得入不敷出,食品消费支出占生活消费支出的比重,即恩格尔系数为47.0%,比其他农户高9.6个百分点,其中贫困户的恩格尔系数为52.2%。虽然低收入农户的食品消费比重大,但食物支出以粮食和蔬菜为主,2006年人均消费粮食175.96公斤,蔬菜75.06公斤,与其他农户的消费量(185.92公斤和83.21公斤)差距较小,其他食物尤其是肉禽蛋奶类食品消费大大低于其他农户。如低收入农户人均消费油脂类3.51公斤、肉禽类19.71公斤、蛋类3.43公斤、豆制品4.17公斤、奶类及制品1.88公斤、水产品7.36公斤,分别仅相当于其他农户的64.1%、68.1%、66.2%、62.5%、43.9%和44.7%。从穿着消费看,2006年低收入农户家庭的人均衣着消费支出为130元,仅相当于其他农户的35.3%。

表5 低收入农户与其他农户消费支出构成比较(单位:元)

| 低收入农户 | 其他农户 | |

| 贫困户 | ||

总支出 | 3722.08 | 3503.51 | 8082.69 |

(一)生活消费支出 | 2355.25 | 1879.54 | 5800.75 |

1.食品 | 1107.73 | 980.35 | 2170.20 |

2.衣着 | 130.27 | 104.45 | 369.31 |

3.居住 | 323.09 | 180.98 | 1019.00 |

4.家庭设备.用品 | 95.83 | 76.35 | 272.73 |

5.交通和通讯 | 192.00 | 157.17 | 665.31 |

6.文化教育.娱乐 | 231.12 | 162.38 | 744.86 |

7.医疗保健 | 242.96 | 189.69 | 432.48 |

8.其他商品和服务消费 | 32.25 | 28.16 | 126.87 |

(二)家庭经营费用支出 | 1078.31 | 1443.05 | 1418.63 |

(三)生产性固定资产支出 | 104.80 | 30.54 | 192.06 |

(四)税费支出 | 3.46 | 4.13 | 19.92 |

(五)财产性转移性支出 | 180.25 | 146.24 | 651.33 |

3、居住空间相对拥挤,配套设施不够完善

2006年低收入农户家庭用于居住的支出为人均323元,仅相当于其他农户的31.7%;低收入农户居住支出占生活消费支出的比重,即居住消费系数为13.7%,比其他农户低3.8个百分点。从住房条件看,低收入农户居住空间相对较小,房屋质量相对较差。2006年末低收入农户人均居住面积41.07平方米,比其他农户低14.61平方米,房屋结构中,钢筋混凝土结构占47.1%,砖木结构占44.6%,另有8.4%是泥墙等结构。从房屋价值看,2006年末平均每户使用房屋价值5万元,比其他农户的9.1万元低4.1万元。居住条件的差距还表现在配套设施上,2006年的低收入农户中,近90%家庭无取暖设备,比其他农户高22个百分点;使用水冲式厕所的家庭比重不足50%,比其他农户低17.4个百分点;63.6%的家庭炊事使用的主要能源是柴草,比其他农户高27.4个百分点;自来水普及率58.3%,比其他农户低15.7个百分点;57.5%的家庭住宅外道路路面为水泥或柏油路面,比其他农户低14.7个百分点(见表6)。

表6 2006年低收入农户和其他农户居住条件比较

| 单位 | 低收入农户 |

| |

| 贫困户 | 其他农户 | ||

1.人均住房面积 | 平方米 | 41.07 | 38.56 | 55.68 |

(1)钢筋混凝土结构面积 | 平方米 | 19.33 | 17.96 | 36.17 |

(2)砖木结构面积 | 平方米 | 18.31 | 17.28 | 17.69 |

(3)其他结构 | 平方米 | 3.43 | 3.32 | 1.83 |

2.户均住房价值 | 万元 | 5.01 | 4.86 | 9.08 |

3.使用水冲式厕所的家庭比重 | % | 49.7 | 29.4 | 67.1 |

4.无取暖设备的家庭比重 | % | 89.8 | 90.7 | 67.8 |

5.炊事.使用柴草的家庭比重 | % | 63.6 | 60.8 | 36.2 |

6.自来水普及率 | % | 58.3 | 58.9 | 74.0 |

7.住宅外水泥或柏油路面家庭比重 | % | 57.5 | 53.1 | 72.2 |

4、家庭设备支出和文教消费支出较低,耐用消费品数量少

受收入水平限制,低收入家庭消费首先满足基本的生活和生产消费,2006年,低收入农户用于购买生活用机电设备、交通工具、文教.娱乐用机电消费品的支出人均56元,相当于其他农户的六分之一。因此,低收入农户缺乏对购买中高档文娱用品和其他耐用消费品的支付能力,发展型、享受型消费支出很少,中高档耐用消费品的普及较缓慢。到2006年末,除自行车、电风扇、住宅电话、移动电话、彩色电视机等基本饱和外,其他耐用消费品拥有量与其他农户存在很大差距,如平均每百户拥有空调10.59台、汽车1.42辆、家用计算机4.17台,分别只有其他农户的24.6%、39.1%和24.9%(见表7)。

表7 2006年平均每百个低收入农户耐用消费品拥有量

| 单位 | 低收入农户 | 其他农户 | 低收入农户与其他农户比率(%) | |

| 贫困户 | ||||

洗衣机 | 台 | 31.19 | 32.78 | 53.78 | 58.0 |

电风扇 | 台 | 206.17 | 201.91 | 283.19 | 72.8 |

电冰箱 | 台 | 37.53 | 35.65 | 68.23 | 55.0 |

空调机 | 台 | 10.59 | 10.05 | 43.12 | 24.6 |

抽油烟机 | 台 | 12.76 | 10.29 | 38.88 | 32.8 |

微波炉 | 台 | 3.09 | 1.91 | 14.75 | 20.9 |

热水器 | 台 | 22.77 | 20.57 | 50.77 | 44.8 |

自行车 | 辆 | 85.15 | 76.79 | 130.45 | 65.3 |

摩托车 | 台 | 28.52 | 25.60 | 60.23 | 47.4 |

汽车(生活用) | 台 | 1.42 | 0.96 | 3.63 | 39.1 |

住宅电话 | 部 | 80.48 | 78.47 | 96.74 | 83.2 |

移动电话 | 部 | 91.58 | 86.84 | 139.09 | 65.8 |

彩色电视机 | 台 | 110.34 | 108.85 | 135.78 | 81.3 |

照相机 | 架 | 3.67 | 2.87 | 10.22 | 35.9 |

家用计算机 | 台 | 4.17 | 4.07 | 16.73 | 24.9 |

三、低收入农户的成因分析

低收入农户的形成既有自然地理环境、社会经济发展等方面的客观因素,又有农户自身的主观原因,实际上是一系列自然和社会经济现象共同作用的结果。我们利用计量经济模型定量分析各种因素对农户收入水平的影响,同时结合对分户数据的分类汇总结果,具体比较低收入农户和其他农户在相关指标上的差异,以期对低收入农户的成因进行更为深入地剖析。

(一)变量选择及说明

第二次农业普查住户长表中,与收入相关的指标很多,我们在经济学分析的基础上,初步筛选出部分与收入水平相关性较强的指标,其中区位因素指标有:农户所在村地势(平原、山区、丘陵)、是否老区村、所在村乡镇企业数;素质因素指标有:劳动力平均受教育年限[⑤]、劳动力培训率[⑥];就业因素指标有:劳动力负担系数[⑦]、从业类型(农业户、农业兼业户、非农业兼业户、非农业户);资本因素指标有:人均期末金融资产余额、人均期末债务余额。为了便于模型分析,我们对每个指标赋予变量名称(见表8)。

表8 变量名称及说明

序号 | 变量名称 | 说明 |

1 | SFDSR | 年人均纯收入是否低于2500元 |

2 | DS_PY | 地势—平原村 |

3 | DS_SQ | 地势—山区村 |

4 | DS_QL | 地势—丘陵村 |

5 | SFLQ | 是否老区村 |

6 | XZQYS | 所在村乡镇企业数 |

7 | LDLFDXS | 劳动力负担系数 |

8 | LDL_JYNX | 劳动力平均受教育年限 |

9 | LDL_PXL | 劳动力培训率 |

10 | CYLX_NY | 农业户 |

11 | CYLX_NYJY | 农业兼业户 |

12 | CYLX_FNJY | 非农业兼业户 |

13 | CYLX_FNY | 非农业户 |

14 | RJJRZC | 人均期末金融资产余额 |

15 | RJZWYE | 人均期末债务余额 |

上表中列出了本文模型用到的各变量的名称及含义。其中被解释变量SFDSR是一个0/1二值变量,取1时表示该农户是年人均纯收入低于2500元的低收入农户,取0时则表示是人均纯收入2500元以上的其他农户。其他变量均为解释变量,其中DS_PY、DS_SQ、DS_QL和CYLX_NY、CYLX_NYJY、CYLX_FNJY、CYLX_FNY两组变量作为虚拟变量进入模型,故模型中不出现DS_QL、CYLX_FNY两个变量。

(二)模型选择及参数估计

由于被解释变量SFDSR是一个0/1二值变量,所以应该建立二元选择模型。利用经济计量软件Eviews得到估计结果(见表9)。

表9 二元选择模型估计结果(一)

Variable | Coefficient | Std. Error | z-Statistic | Prob. |

C | -2.221762 | 0.179034 | -12.40974 | 0.0000 |

DS_PY | -0.265349 | 0.094140 | -2.818678 | 0.0048 |

DS_SQ | 0.605380 | 0.080912 | 7.481942 | 0.0000 |

SFLQ | 0.134594 | 0.077533 | 1.735945 | 0.0826 |

XZQYS | -0.005606 | 0.002297 | -2.440113 | 0.0147 |

LDLFDXS | 0.411427 | 0.055611 | 7.398366 | 0.0000 |

LDL_JYNX | -0.098664 | 0.014966 | -6.592531 | 0.0000 |

LDL_PXL | -0.005307 | 0.001075 | -4.937860 | 0.0000 |

CYLX_NY | 1.017091 | 0.097942 | 10.38466 | 0.0000 |

CYLX_NYJY | 1.060497 | 0.120194 | 8.823240 | 0.0000 |

CYLX_FNJY | 0.882214 | 0.094853 | 9.300828 | 0.0000 |

RJJRZC | -0.000106 | 8.79E-06 | -12.07720 | 0.0000 |

RJZWYE | 3.37E-06 | 6.73E-06 | 0.500288 | 0.6169 |

Mean dependent var | 0.103466 | S.D. dependent var | 0.304580 | |

S.E. of regression | 0.284918 | Akaike info criterion | 0.563269 | |

Sum squared resid | 947.5108 | Schwarz criterion | 0.571464 | |

Log likelihood | -3277.898 | Hannan-Quinn criter. | 0.566021 | |

Restr. log likelihood | -3886.810 | Avg. log likelihood | -0.280522 | |

LR statistic (12 df) | 1217.825 | McFadden R-squared | 0.156661 | |

Probability(LR stat) | 0.000000 |

|

| |

表9的结果显示,SFLQ和RJZWYE两个变量的伴随概率(Prob.)大于显著性水平0.05,说明其解释效果不显著,不应引入模型。把这两个解释变量剔除后得到新的估计结果见表10。比较表9和表10可知,去掉两个解释效果不显著的变量后,其余各变量的系数估计值变化很小,这进一步说明了这两个变量对农户的收入水平影响不大,可以剔除。

表10 二元选择模型估计结果(二)

Variable | Coefficient | Std. Error | z-Statistic | Prob. |

C | -2.183400 | 0.177538 | -12.29818 | 0.0000 |

DS_PY | -0.279495 | 0.093605 | -2.985899 | 0.0028 |

DS_SQ | 0.625985 | 0.079787 | 7.845662 | 0.0000 |

XZQYS | -0.005636 | 0.002293 | -2.457221 | 0.0140 |

LDLFDXS | 0.413705 | 0.055562 | 7.445800 | 0.0000 |

LDL_JYNX | -0.099920 | 0.014925 | -6.694883 | 0.0000 |

LDL_PXL | -0.005268 | 0.001072 | -4.911646 | 0.0000 |

CYLX_NY | 1.016004 | 0.097891 | 10.37888 | 0.0000 |

CYLX_NYJY | 1.060984 | 0.120179 | 8.828345 | 0.0000 |

CYLX_FNJY | 0.882779 | 0.094831 | 9.309004 | 0.0000 |

RJJRZC | -0.000107 | 8.77E-06 | -12.24312 | 0.0000 |

Mean dependent var | 0.103466 | S.D. dependent var | 0.304580 | |

S.E. of regression | 0.284895 | Akaike info criterion | 0.563200 | |

Sum squared resid | 947.5211 | Schwarz criterion | 0.570135 | |

Log likelihood | -3279.499 | Hannan-Quinn criter. | 0.565530 | |

Restr. log likelihood | -3886.810 | Avg. log likelihood | -0.280659 | |

LR statistic (10 df) | 1214.623 | McFadden R-squared | 0.156249 | |

Probability(LR stat) | 0.000000 |

|

| |

(三)模型结果分析

从模型的指标和残差图(略)看,模型的整体回归效果良好,具有较好的解释能力。观察z-统计量,在0.05的置信水平下,所选的10个变量的系数都显著不等于零。由于模型中既有绝对数指标又有相对数指标,并且绝对数指标的量纲也不尽相同,所以直接比较系数大小并没有意义。但z-统计量的绝对值可以比较各解释变量对被解释变量的解释程度。所以,根据z-统计量对各解释变量的解释能力按绝对值大小进行排序,依次是:

人均金融资产余额:RJJRZC(-12.24)

农业户:CYLX_NY(10.38)

非农业兼业户:CYLX_FNJY(9.31)

农业兼业户:CYLX_NYJY(8.83)

山区村:DS_SQ(7.85)

劳动力负担系数:LDLFDXS(7.45)

劳动力平均受教育年限:LDL_JYNX(-6.69)

劳动力培训率:LDL_PXL(-4.91)

平原村:DS_PY(-2.99)

所在村乡镇企业数:XZQYS(-2.46)

从系数符号来看,CYLX_NY(农业户)、CYLX_FNJY(非农业兼业户)、CYLX_NYJY(农业兼业户)、DS_SQ(山区村)、LDLFDXS(劳动力负担系数)5个变量系数为正,表示对低收入农户的形成起正向作用,即数值越大,收入水平越低。而RJJRZC(人均金融资产余额)、LDL_JYNX(劳动力平均受教育年限)、LDL_PXL(劳动力培训率)、DS_PY(平原村)和XZQYS(所在村乡镇企业数)等5个变量系数为负,表示对低收入农户的形成起反向作用。

根据上述二元选择模型的估计结果,结合农普住户普查长表分户数据的分类汇总结果,具体来看,低收入农户的成因可以从以下四方面进行分析:

1、区位因素

从模型结果可以看出,农户所处的自然和社会经济条件,如所在村的地势条件、乡镇企业数等,对农户的收入水平有较大影响。事实上,地处山区,地理环境偏僻,耕地资源不足,经济基础薄弱,乡镇企业不发达,劳动就业机会少,尽管近几年我省山区基本实现了村村通公路,通信条件也得到很大的改善,但很大一部分山区农户,尤其是年龄偏大的劳动力习惯了传统的生存方式,固守本地农耕生活,收入水平长期维持在一个较低的水平。第二次农业普查数据表明,全省54.1%的低收入农户位于山区,平原和丘陵地区的低收入农户分别为22.0%和23.9%,这一特征与第一次农业普查时的1996年非常相似。与之相对应的是,全省位于平原、丘陵和山区的低收入农户比重分别为50.4%、26.1%和23.5%。农户所在村的乡镇企业数量多少,也在一定程度上反映了当地经济社会发展水平的高低和非农就业机会的多少,因此也是影响农户收入水平的重要因素,数据显示,低收入农户所在村的乡镇企业数平均为4家,相当于其他村的三分之一。另外,将近六成的低收入农户距最近县城的距离超过20公里,而其他农户这一比例不到四成,这也从一方面反映了区位条件对农户收入的影响。

2、从业因素

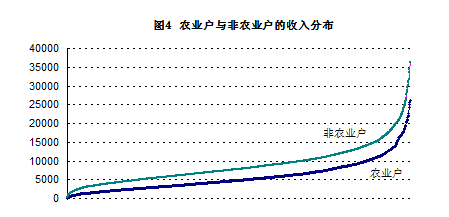

这里的从业因素包含两类指标,一是劳动力负担系数,即常住人口数与就业劳动力数之比,反映了就业劳动力所直接承担的家庭人口负担状况。模型结果显示,家庭负担系数越大,农户成为低收入农户的可能性也越大。对数据进行分类汇总结果也显示,全省低收入农户的平均家庭负担1.55人,比其他农户的平均水平高0.07人,家庭负担重是影响低收入农户收入水平的因素之一,因为在劳动收入相同的情况下,负担系数的差距直接表现为人均收入的差距;另一个从业因素是指家庭的从业类型,模型结果显示,农户的从业类型对家庭收入水平的影响具有很强的解释能力,从业类型越偏重农业,家庭收入水平越低(见图4),这是农业与非农行业比较利益差距造成的,也是不合理的收入分配政策的结果。

3、素质因素

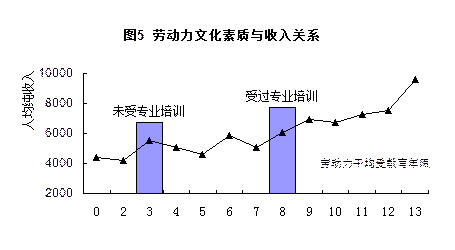

模型结果表明,劳动力文化素质的高低与农户收入水平关系较密切,文化素质低的劳动力,劳动技能相对而言较差,就业门路狭窄。农普分类汇总数据显示,2006年末低收入农户家庭的劳动力平均受教育年限为7.15年,比其他农户低11.1%。而从劳动力的具体文化程度看(见表11),低收入农户劳动力小学及以下文化程度的比重占47.3%,比其他农户高9.6个百分点;低收入农户劳动力高中及以上文化程度的仅占9.4%,比其他农户低8.0个百分点;初中文化程度的比重两者较为接近,低收入农户和其他农户分别为43.2%和44.8%。劳动力接受培训的情况也对农户增收有较大影响,受过专业培训的劳动力占整半劳动力的比重,即劳动力培训率,低收入农户平均为18.5%,比其他农户平均水平低10.3个百分点。从劳动力文化素质与收入关系图也可以看出,劳动力平均受教育年限大小与家庭收入水平存在正相关关系,劳动力接受过专业培训家庭的收入水平高于没受过专业培训的家庭(见图5)

表11 低收入农户和其他农户平均文化程度比较(单位:%)

| 低收入农户 | 其他农户 |

不识字或识字很少 | 12.0 | 7.7 |

小学程度 | 35.3 | 30.0 |

初中程度 | 43.2 | 44.8 |

高中程度 | 7.5 | 12.7 |

中专 | 1.2 | 2.6 |

大专及以上 | 0.7 | 2.1 |

4、资本因素

模型结果显示,农户家庭的金融资产余额大小,对农户收入水平的提高有着非常大的影响。这也说明了,低收入农户家庭由于经济基础薄弱,缺乏足够的经营资本,难以扩大生产规模,更经不起各种市场风险的冲击,导致其收入水平难以提高。从分类汇总结果看,2006年末,低收入农户家庭人均金融资产余额为2747元,相当于其他农户家庭的32.2%,而人均债务余额却达811元,比其他农户高4.5%,扣除债务的金融净资产,低收入农户人均只有1936元,只相当于其他农户的25.0%。

四、对低收入农户问题的思考

综上所述,形成低收入的原因是多方面的,既有社会因素,又有经营者自身的原因,实际上它是一系列自然和社会经济现象共同作用的结果。尽管过去数十年来我省扶贫成效十分显著,大批低收入农户生活奔向小康,但由于低收入农户生存条件差、居住分散,自身素质难以在短时期提高,加上一些制度性的原因,现有的低收入农户脱贫致富道路将更艰难,反贫困依然是我们面临的一项长期任务。

(一)总体经济增长对低收入农户的增收作用逐渐弱化

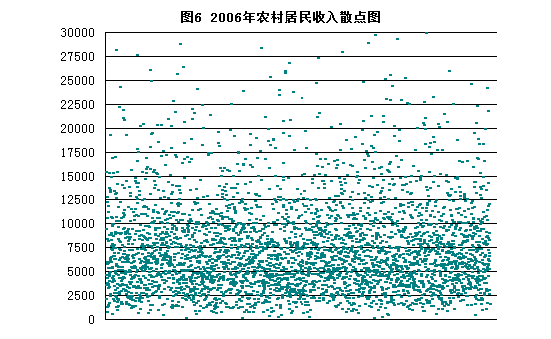

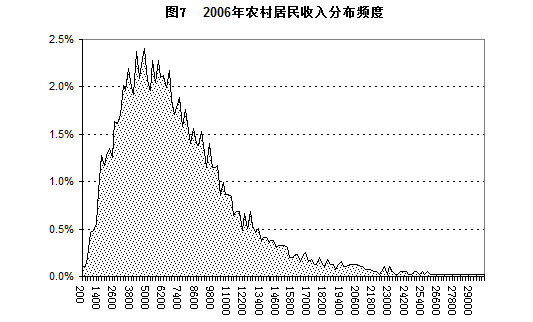

从改革开放30年来农村发展看,在上世纪80年代,农民收入增长的动力主要源自农业增长潜力的释放,农村各阶层收入基本同步增长,衡量收入差距的基尼系数在0.2-0.3的相对平均区间内,经济增长是农村低收入人口减少的决定性因素。自上世纪90年代中期开始,随着我国经济市场化进程的加快,总体经济增长对低收入农户的增收作用逐渐弱化。1996-2006年,我省农村居民人均纯收入由3463元增加到7335元,增长1.12倍,在总体收入较快增长的同时,尽管农村低收入人口数量也在不断减少,但相对收入份额却呈下降趋势,2006年,占农户总数9.6%的低收入农户收入份额为2.5%,而1996年同样比重的低收入农户收入份额为3.3%,10年间下降了0.8个百分点。从2006年农村居民收入散点图看(见图6),人均纯收入2500元以下的农户分布较为密集。从收入分布频度图看(见图7),收入呈负偏态分布,全部农村居民中位数的收入水平与平均收入水平偏离较大。低收入农户的相对贫困化是农村居民收入差距不断扩大的结果,从衡量收入差距的基尼系数来看,1996年农村居民收入的基尼系数为0.3196,2006年上升到0.3607,差距扩大较为明显。因此,今后要进一步减少低收入人口,除了总体经济保增外,还需要实施更多的向低收入人口倾斜的政策,制订更多的专门针对低收入人口的增收计划。

(二)自身发展能力弱、对外部依赖性过强是低收入农户增收的最大障碍之一

低收入农户大多分布在浙西、南部地区,经济基础薄弱,人口分散、交通不便、信息闭塞,外部环境先天不足,加上个人化素质相对较低,自我发展能力较弱。长期以来,我省对低收入人口的帮扶是有力的,从上世纪80年代中期开始的大规模有计划的区域性扶贫,到90年代以来的“扶贫到户”,无不体现政府强有力的政策力量。但在政府长期向低收入地区“输血”的同时,低收入地区的“造血”功能增强不快,有的甚至习惯了在政府帮扶下生存,长期处在被动的接受和服从地位,其结果是一方面低收入农户自身发展能力得不到培养,缺乏独立发展的积极性和能动性,返贫率高,另一方面是政府扶贫投资效率低下。实现低收入人口素质的提高需要一个长期、渐进的过程,但政府扶贫战略的调整是实现低收入农户持续增收的重要环节之一。

(三)市场化背景下的利益格局导致低收入农户处于不利地位

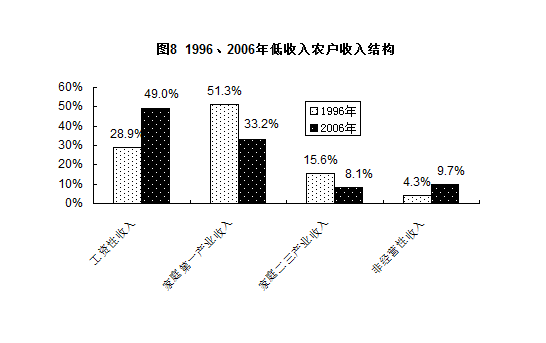

收入分配和农业增长问题是与低收入农户增收密切相关的两大因素。当前,农业与非农产业之间的比较利益差距是收入分配不公的重要表现形式,也是农业的增收地位弱化的主要原因之一。前述研究表明,我省低收入农户是以农为主的就业结构,但基于以下原因,农业的增收作用却十分有限:一是市场对农产品需求增长相对较慢,农业的相对比较效益很低;二是农村人口过于密集,农业劳动生产率一直提不高;三是农业产业十分脆弱,频发的自然灾害、疫情危机等都会对农业造成较大的冲击,农产品价格大起大落,农户经常处于增产不增收的局面。因此,在农村居民总体收入不断增加的同时,农业收入的比重不断走低。1996-2006年,全省农村居民人均从农业产业中得到的纯收入从1246元增加到1377元,10年间,农业产业只贡献了全部纯收入增加额的3.4%。以农为主的低收入农户[⑧]来自农业产业的收入比重从51.3%下降到33.2%(见图8),假如农业产业的比较利益接近非农产业,那么低收入农户的纯收入水平将提高20-30%。

五、政策建议

诺贝尔经济学奖得主舒尔茨认为,“一个社会中穷人太多、富人太富,迟早要出问题”。因此,保持农村经济持续发展、消除贫困和缩小贫富差距是建设社会主义新农村和构建和谐社会的前提和基础,低收入农户的脱贫致富问题是构建和谐社会的最重要的目标之一。过去数十年间我省农村反贫困工作取得的巨大成就,主要得益于我省经济的快速发展和得力的政策措施。同时我们也要认识到,当前我国经济发展环境已出现了很大的变化,低收入农户的特征亦出现多元化。新时期扶贫工作必须要有新的思路:要立足提高低收入农户自身发展能力,着力于扶贫开发方式的转变;立足经济市场化的现实,着力于收入分配政策的调整;立足建设和谐社会的要求,着力于扶贫工作的深度和广度。

(一)提高低收入农户自身发展能力

低收入农户所在地自然环境较差、基础设施薄弱,缺乏生产资源和就业机会,人力资本质量不高,社会发育程度低等,这些状况决定了扶贫工作是一项长期的任务,不能急功近利,需要从低收入地区公共物品的供给、人力资本建设、农业生产力等方面入手,着力提高低收入农户的自身发展能力。

1、努力改善低收入村的生存条件

改善贫困地区生存条件是实现低收入农户脱贫致富的重要环节。第二次农业普查资料表明,我省低收入集中村占行政村总数的16%左右,这些村生活和生产设施普遍落后,应把改善这些村的农民生产生活条件放在更加突出的位置,其中生产条件的改善是重点。要充分发挥我省财政基础较雄厚的优势,将更多的农村生活基础设施项目纳入公共财政领域,除了继续在交通道路、水电、卫生厕所等增加投入外,还应为低收入村发展现代农业做好综合规划,兴建基本设施,资金原则上由公共财政分批分期统一拨付,同时引入多元化的投入机制,充分调动地方政府和广大农民的生产积极性,在劳动投入等方面发挥主导作用。这是一项渐进的过程,用5年或更长的时间改善低收入村的生产和生活条件,逐步提高这些村的自我发展能力。

2、为低收入村进行产业帮扶

产业带动是农村发展和农民致富的重要手段,政府部门要积极为低收入村发展特色产业搭建平台,一方面要引导低收入村发挥优势,扶持低收入村发展设施农业、生态农业、观光农业,加强良种、技术和销售服务;另一方面大力鼓励企业把业务扩散到低收入村,并在税收等方面给予优惠,实现村企合作共赢。

3、逐步提高低收入农户的综合素质

前述分析表明,农户收入水平的高低与他们自身素质密切相关,同样条件下,较高文化素质的劳动力就业门路较宽,获得的收入也高。我们要从战略高度认识提高人口素质的重要性,把它当作我省经济可持续发展的根本保证和低收入农户增收的长远基础。本世纪以来我省在教育方面已增加了大量投入,如早在1997年全省农村就普及了九年义务教育,2001年开始,为了提高农村劳动力素质,浙江组织实施了“百万农民培训工程”,2004年又开始实施“千万农村劳动力素质培训工程”,2007年春季学期开始,全省对义务教育阶段中小学生免收学杂费。这些措施提升了农村劳动力的整体素质,但低收入农户劳动力文化素质依然明显偏低,根据农业普查资料,2006年人均纯收入2500元以下低收入农户劳动力平均受教育年限仅为7.15年,仅比1996年的6.86年提高了0.29年,47.3%的劳动力文化程度为小学及以下,仅比10年前下降4.5个百分点,2006年低收入农户的初中程度以下劳动力仍超过90%。在未来较长一段时间,我们要继续增加教育投入,把普及高中教育作为近中期目标,对目前文化素质不高的低收入农户,重点是加强劳动力技能培训,同时开办各种农民夜校、广播电视教育、函授教育等,帮助他们拓宽生产经营门路,提高市场适应能力,争取每一个低收入农户都能掌握一门以上实用技术和经营特长,对低收入农户的各种培训实行免费。

(二)保护农业生产者利益,促进农民增收

市场经济是一种经济利益驱使下的竞争性经济,优胜劣汰是竞争的必然结果,公平的竞争既有利于提高经济运行效率,又不影响社会和谐稳定。但由于我国市场机制不健全,以及经济和社会结构的特殊性,竞争的结果是农业得不到健康发展,以农为主的家庭成为低收入的密集群体,这实质上是制度性贫困。在这种情况下完善收入分配政策、加强政府行政干预是必需的。

1、协调行业利益差距

农业尤其是粮食比较效益低,是当前我国农业和农村经济发展面临的突出问题,解决好这个问题,不仅可以增加低收入农户的收入,而且对于确保国家粮食安全和主要农产品有效供给至关重要。我省农村非农产业发达,农业规模不大,完全可以通过财政转移支付、税收调节等手段将行业差距控制在一个相对合理的范围内。

2、建立农产品保护机制

建立农产品保护机制是防止农业生产大起大落、保护生产者利益的重要环节。一是要对粮食、生猪、柑桔等重要农产品市场需求作出预测,对价格跟踪监测,在此基础上进行主要农产品生产预警;二是建立农产品价格与农业生产补贴的联动机制,当价格下跌时,国家按面积分别对不同种类的农产品给予相应补贴,以此缓解因农产品价格下跌对收入的影响;三是建立健全农产品价格调节制度,设立农产品价格调节基金,建立完善大宗农产品风险防控、补偿机制,减少灾害对农民带来的损失;四是建立完善农产品期货市场,形成合理的生产者利益预期,有效回避市场风险。

3、建立农业生产资料价格调控机制

近几年来,在国家通过减免农业费、提高粮食收购价格等措施给农民带来实惠的同时,农资价格快速上涨,抵消了农产品生产的收益,挫伤了农民生产积极性。因此,建立政府对农资价格的调控机制十分必要:一是对农资价格实行全国统一出厂指导价,同时加强监督,维护农资市场价格秩序;二是对农资生产企业实行优惠政策,通过多种途径降低农资企业的生产成本,减轻农资产品的价格上涨压力。

(三)加强政策扶持力度和广度

根据农业普查资料,我省人均纯收入2500元以下的低收入农户167万户、441万人,是我省“低收入农户奔小康工程”的实施对象,其中人均纯收入低于1500元以下的农户55万户、120万人,是需重点帮扶的贫困户。低收入农户的共同特点是抗风险能力弱、收入不稳定,脱贫后容易返贫。因此我们要有完善的扶贫政策机制,扩大对低收入农户扶持深度和广度。

1、进一步完善对低收入农户的统计监测管理

要以第二次农业普查资料为基础,依托政府统计部门,建立低收入农户信息档案,对他们的劳动就业、家庭收入、生活消费等重要指标进行动态监测,在此基础上,建立以乡村干部为责任人的一对一帮扶机制。

2、倡导“村企结对”,推动低收入村的发展

以政策手段和经济杠杆引导民营企业与“低收入农户集中村”结对帮扶,企业通过产业、资金、技术等手段带动低收入村的经济发展。政府对参与结对的企业给予项目、信贷、税收等方面的优先或优惠。

3、继续完善农村社会保障制度

浙江农村社会保障制度走在全国前列,如在全国率先建立被征地农民社会保障制度,率先实现新型农村合作医疗全覆盖,率先实行城乡一体的最低生活保障制度,率先建立农村五保户集中供养制度等。但从低收入农户保障角度出发,还有需要进一步完善,加大保障力度。一是要重点保障人均纯收入1500元以下农户的生活,由于这部分家庭大多年龄老化,劳动力缺乏,增收难度很大,我们应该通过“低保”保障他们的生活,并逐年提高“低保”标准;二是进一步完善农村养老保障制度,真正实现农村养老的社会化;三是尽快建立健全农民大病救助机制,目前农村因大病致贫的现象日益增多,社会影响不断扩大,大病救助机制的最终目标定位是杜绝农户因病致贫现象的发生。

(四)努力拓宽低收入农户的生存空间

根本解决农村低收入农户问题,最有效的办法是减少农业劳动力。在我省耕地资源十分有限的情况下,只有更多农民跳出农业,才能使农业成为致富的产业,才能让以农为主的低收入家庭实现增收目标。目前大中城市已接纳了大量的农村剩余劳动力,其生存空间变得越来越狭小,并带来诸多的社会问题。中心镇是城市发展和现代文明向农村辐射的重要载体和依托,应该成为劳动力转移的主要场所,因此,我们要把加快中心镇建设作为低收入农户奔小康的重要环节。近几年中,我省实施的中心镇培育工程已取得了明显的实效,下一步要继续完善配套政策,重点培育特色产业,使中心镇成为农村经济的增长点、农村人口的集聚点和公共事业服务中心,促进农户居住向中心镇集中,为农村劳动力转移创造条件,为低收入农户扩大生存空间。

课题承担单位:国家统计局浙江调查总队

课题负责人:梁普明

课题组成员:张祖民、朱卓瑶、王寒

参考文献:

(1)Deaton,A.1997.The Analysis of Household Surveys:A Microeconomietric Approach to Development Policy.Baltimore:Johns Hopkins University Press

(2)Deininger,K.,Squire,L.,1998.New ways of looking at old issues:

inequality and growth.Journal of Development Economics 57,259-287.

(3)Ray,D.,1998.Development Economics.The Princeton University Press,

Princeton, New Jersey

(4)Temple,J.,1999.Income distribution in the Harris Todaro model.Working Paper ,Hertford College,Oxford University

(5)Stewart,F.2000.Income distribution and development.QEH working paper Series -QEHWPS37,Oxford University

(6)汪三贵、李文.贫困县农户收入的变化及原因分析[J].农业经济问题,2003(3)

(7)国家统计局农村社会经济调查司.中国农村贫困监测报告2006[M].北京:中国统计出版社,2006

(8)张晓辉.中国农村居民收入分配实证描述及变化分析[J].中国农村经济,2001(6)

(9)邱风.我国农村贫困的现状、估计与解释[J].经济与管理研究,2007(5)

(10)黄祖辉、王敏、宋瑜等.农村居民收入差距问题研究——基于村庄微观角度的一个分析框架[J].管理世界,2005(3)

(11)陈晴晔.我国现阶段收入差距问题研究综述[J].山东社会科学,2007(2)

(12)张东辉、司志宾.教育、技术进步与农村收入差距——基于中国农村统计数据的分析[J].经济评论,2007(5)

(13)万广华、周章跃、陆迁.中国农村收入不平等:运用农户数据的回归分解[J].中国农村经济,2005(5)

(14)浙江省农村社会经济调查队.浙江农村经济研究文集(2000-2002).2002

[①] 由于调查方法的差异,普查的低收入户数据明显偏大,但作为分析低收入人口的地理分布等具有重要参考作用。

[②] 由于数据口径和各地汇总方法不同,表中数据与部分市公布数略有差异。

[③] 为方便研究,我们按浙江省的地理区域,将全省分为浙东北地区、浙中地区、浙西南地区,浙东北地区包括嘉兴市、湖州市、和舟山市管辖的所有农村区域,杭州市区、富阳市、临安市,宁波市区、余姚市、慈溪市、奉化市、绍兴市区、绍兴县和上虞市农村区域;浙中地区包括桐庐县、淳安县、象山县、宁海县、新昌县、诸暨市、嵊州市农村区域,金华市、衢州市和台州市管辖的所有农村区域;浙西南地区包括温州市、衢州市和丽水市管辖的所有农村区域。

[④] 根据国家统计局调查方案,农户从业类型以家庭从事第一产业劳动力人数占家庭全部就业劳动力比重划分,比重100%为纯农户,低于100%大于50%为农业兼业户,大于0低于50%为非农兼业户,等于0为非农户。

[⑤]劳动力平均受教育年限的换算:农户抽样调查中把劳动力文化程度划分为不识字或识字很少、小学程度、初中程度、高中程度、中专、大专及以上六个等次,根据当前教育制度,把六个受教育程度的累计受教育年数分别为0、6、9、12、12、16年。换算公式:劳动力平均受教育年限=(不识字或识字很少人数*0+小学程度人数*6+初中程度人数*9+高中程度人数*12+中专人数*12+大专及以上人数*16)/(不识字或识字很少人数+小学程度人数+初中程度人数+高中程度人数+中专人数+大专及以上人数)。

[⑥]劳动力培训率=劳动力受过专业培训的人数/整半劳动力数

[⑦]劳动力负担系数=家庭常住人口数/家庭就业劳动力

[⑧] 为了便于比较,1996年低收入农户定义为收入最低的9.6%家庭,即与2006年的低收入家庭比重相同。